-

2025.08.07

コラム

企業文化は福利厚生に現れる ~Z世代の就活のスタンダード

Z世代が企業に求める第1位は福利厚生

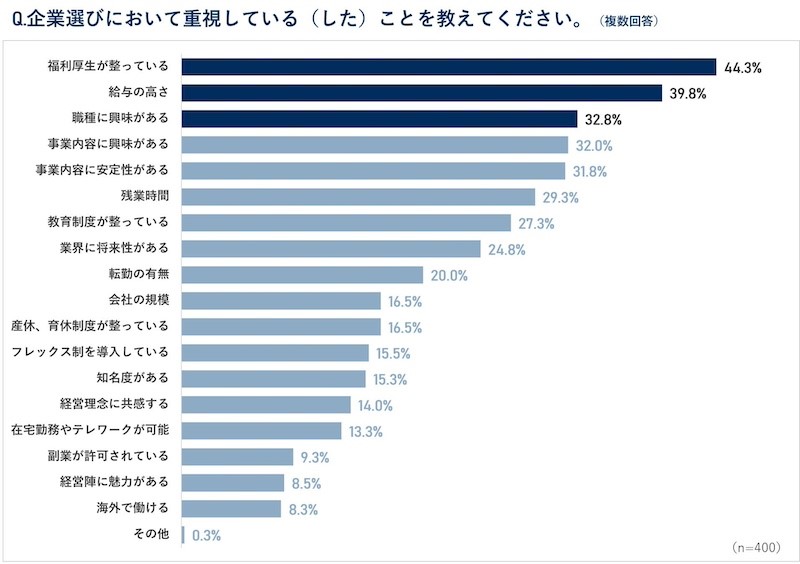

キャリタス就活の調査によると、2026年春卒業予定の学生の内定率は、6月1日時点で83.7%だったそうです。前年同時期も85.2%で、引き続き選考解禁前後には8割以上という高い水準で、学生が内定を得ていることになります。この売り手市場と早期内定獲得という就活のトレンドは、来年も続く予想です。 学生時代の大半をコロナにより自粛を強いられた反面、就職に関しては恵まれたここ数年の若者たち。彼らは「働く」ことに対してどんな意識を持っているのでしょうか Z世代と呼ばれるここ数年の就活生たちが企業選びで重要視していることについて、マイナビが「マイナビ 2026年卒大学生就職意識調査」で就活生たちに「企業を選択する場合にどのような特徴の企業がよいか」を複数回答で聞いたところ、「安定している会社」という回答が 1位でした。この回答は7年連続1位ということです。半数以上の51,9%の学生が選択のポイントにあげており、安定志向はすっかり定着したようです。 ただ「安定している会社」の定義が、必ずしも以前のように大会社だから、給料が高いからといった理由ではないことが、次のアンケート結果からみてとれます。大和ハウスグループの大和ライフネクスト社は、今年3月に卒業した学生を対象に、就職する際に企業選びに重視するポイントをインターネット調査しました。その結果、企業選びで重視するポイントのベスト3は「福利厚生が整っている(44.3%)」「給与の高さ(39.8%)」「職数種に興味がある(32.8%)」の順番となりました。給与・職種を抑えて、福利厚生が1位です。給与は仕事の内容は時勢に左右されるので、安定的に支給される福利厚生の方が魅力があるということなのでしょう。企業選びの決め手は、「給与」や「職種」ではなく、「福利厚生」になっています。 そしてこの福利厚生も、働き方が変わり価値観が多様化した現在においては、別の意味を持つ制度になりつつあります。かつて、企業の福利厚生といえば「社宅」「保養所の使用」「スポーツジムの法人割引」などが定番でした。これは「昭和の終身雇用モデル」の名残であり、物・施設・給与の補いが福利厚生でした。 しかし、Z世代は会社に対し、「給与」「仕事内容」「やりがい」以上に「働きやすさ」「自分らしさ」を求めているようです。良い例がリモートワークです。昭和・平成の時代になかったリモートワークが「働く上での選択肢」となりました。彼らが第一優先するのは、仕事が「どれほど自分の生き方に寄り添っているか」なのです。福利厚生を重視するのはその表れといえるでしょう。 そんな空気を読んで、企業もユニークな福利厚生を打ち出しています。例を挙げると、たとえばカフェテリアポイント制の導入です。会社は旅行・育児支援・語学習得支援・ゲーム課金など様々な福利厚生メニューを用意し、それぞれポイントがあります。社員はその中から自分にとって価値あるものを自由に選ぶことができます。これはまさに「多様性と個別最適化」を両立する新しい福利厚生の形です。 他には、社員の趣味を応援する制度を取り入れている会社もあります。ペットが亡くなった際に休暇を取得できる「ペット忌引き制度」、社員が推しのミュージシャンのライブや舞台のチケット代を申請できる「推し活支援制度」などが注目されています。個人の価値観に敬意を示す制度だと、人気のようです また、福利厚生は「心の健康=ウェルビーイング」を支える仕組みにも広がっています。行政がストレスチェックを義務付けて10年、社内に常駐カウンセラーが配置され、メンタルヘルスのチェックに加え、社員の睡眠や食生活のサポートも行っています。業務パフォーマンスの土台として心身のケアがあるのです。 この心の健康の福利厚生として、グリーン・ポケットは「緑溢れるオフィス」を提案しています。植物がオフィスにあると、心が癒され、コミュニケーションが増えて、ストレス軽減効果がある。このことを私たちは産学連携研究で証明しています。お客様も植物の力を理解いただいて、導入されるようになりました。植物をインテリアとして来客スペースだけではなく、社員の働くスペースにも置くようになったのです。社員のための植物であり、仕事のモチベーション、会社に対するエンゲージメント、定着率をあげていくのが目的です。

〇置いてある植物をみればその会社の社風や企業文化がわかる

そして最近の傾向として「福利厚生が充実しています」とアピールするよりも、この制度を「何故作ったのか」「どう活用してほしいか」を発信する会社が増えてきています。その姿勢が、福利厚生を最も重要視し、「ワークライフバランス(仕事と生活の調和)」を第一に考える彼らの共感を得て、人気に繋がっているのでしょう。福利厚生に企業文化のメッセージが現れる時代になってきました。 例えば今年3月に「推し活手当」を導入したDIVISION1株式会社は、ホームページにてこう表明しています。 「弊社の推し活手当は、社員が自分の「推し」を応援する活動をサポートするための福利厚生制度です。推しに貢ぐ(推し活に係る費用の)ため、給与を増額することで、社員一人ひとりの趣味や情熱を尊重し、プライベートの充実を促進します」 推し活手当は月ごとの定額支給で。コンサートやイベントの参加費、グッズ購入費、舞台や映画の鑑賞費、公式ファンクラブの会費などが対象です。会社が社員それぞれの「推し」を尊重し「推し活」を応援することで「心の健康維持とメンタルヘルス向上」「仕事のモチベーション向上」「エンゲージメントの強化」につながるとしています。 グリーンレンタルを福利厚生として新規にご利用されたお客様の例を紹介しましょう。「活気がありストレスのない職場にしたい」「社員には健康で働いてほしい」と常々思っていた社長が、営業マンの産学連携研究の結果を聞いて導入を決めたのですが、その社長の思いを社内通知したそうです。それが若者の共感を得たようです。社内の雰囲気が明るくなり、直々社長に「緑を入れていただきありがとうございます」と感謝の言葉を伝えた社員もいて、社長もその効果に喜ばれていたそうです。 Z世代の就活における「福利厚生重視」とは、単に物的・金銭的な支援を求めているのではなく、「自分の生き方を尊重してくれる会社かどうか」を見極める視点にほかならない。これからの企業に求められるのは、「社員のワークライフバランスにどう寄り添うか」という問いへのアップデートです。その問いに正面から向き合えるか否かが優秀な若者を惹きつける決定的な分かれ道となるでしょう。 福利厚生はその企業を映す鏡であり、ブランド価値を左右する要素となりました。企業の社風や文化は福利厚生に現れます。福利厚生を見ればその会社がわかるという時代になってきました。そうなると、置いてある植物が気になります。手入れされた植物がコディネートされている会社は福利厚生も充実している会社に見え、その逆でもあります。つまり「その会社を知りたければ置いてある植物を見よ」ということでしょう。植物の力、そしてグリーン・ポケット業務の社会的役割を再確認します。 金融機関が融資先企業の判断基準とするのは決算書と社長の人物ですが、アナログ的には、「トイレと植木をみればわかる」といいます。業績の良い会社はこの2つがきれいだけど、悪い会社はトイレが汚く、植木が枯れたりしている。そうした細かい所に目が届かないから上手くいかないということです。古くから言われるビジネスの金言は、令和の時代にも受け継がれているようです。

お問い合わせ

はこちらから

店舗一覧